典藏故事

- 檢索條件:

-

有關北客與林田山林場開發以及聚落發展的關係

- 作者:行政院農業委員會林務局

- 時間:2022/10/20

- 地點:花蓮縣鳳林鎮

追溯花蓮縣客家人比率最高的客家莊─鳳林鎮的開發,可至日治初期;因為墾殖、伐樟製腦事業,而展開鳳林聚落的發展,以及爾後大量的移民進入林田山林場的開發。樟腦在鳳林地區開發時期,因入「蕃地」伐樟製腦,常有「蕃人」入侵襲擾事件發生,其中最嚴重的一個事件,發生於明治39年(1906)春天。

鳳林鎮客家莊之源起

若追溯花蓮縣客家人比率最高的客家莊─鳳林鎮的開發,可至日治初期;是因為墾殖、伐樟製腦事業,而展開鳳林聚落的發展,以及爾後大量的移民進入林田山林場的開發。樟腦在鳳林地區開發時期,因入「蕃地」伐樟製腦,常有「蕃人」入侵襲擾事件發生,其中最嚴重的一個事件,發生於明治39年(1906)春天。

總部設在壽豐吳全城的賀田組,雇用內地人(日本人)從事伐運樟木(木挽工)及製樟腦工(腦丁)共15名,在林田山山麓地區(今林榮(舊稱「平林」)一帶)工作,突遭「蕃人」襲擾,共有14名遭到殺害,幸存活者1名。在此事件後,賀田組的內地工作人員人心惶惶,強烈建議賀田組放棄鳳林方面樟腦事業的發展。

饒永昌先生(新竹州頭份庄客家人),是這一波放棄聲浪中,持反對意見的重要人士。他勸說賀田組繼續經營林田山、鳳林山(馬里勿山)一帶的伐樟製樟事業,因為是當時臺灣重要的經濟產業,並把他的主張化為具體行動。他遠赴新竹廳招募腦丁,共召集了150個腦灶,也促成了100戶以上的客家人(北客)進行農業拓殖,並移民到鳳林,進行土地開墾與製樟腦事業1。農業的拓殖活動,與伐樟製腦展開了鳳林地區發展序幕。

大正9年(1920)之前,臺灣總督府尚未進行地方制度改革,鳳林是花蓮港廳下轄的鳳林支廳。由於樟腦、甘蔗、木材等產業發展迅速,鳳林郡鳳林街在大正15年(1926)人口達1千8百多人,其中內地人(日本人)有250多人居住於此,是花蓮港廳人口排名第三位的市街。

漢族的客家人在1910年後,因為賀田組的開發,居住在新竹州頭份庄及附近的北部客家人,開始在本島內進行第二次大規模的移民,經濟移民或產業移民遷居到鳳林,奠定了鳳林鎮的發展基礎。因此,當1938年「臺灣興業株式會社」在鳳林郡籌建林田山事業所,客家人已經具有地域性的優勢,在林田山聚落裡形成一個數量龐大的族群。

關於我們家族的故事

我們來到林田山來是民國28年(1939),我父親先跟著大伯父來,我二伯父跟叔叔還沒有來。晚了幾年以後,我二伯還有小叔才過來,就全部家族過來。後來,就連新竹那邊的房子,大部分就全部賣掉了,賣掉後,祖先那些的墳,都移到這個地方了,墳墓都移到光復太巴塱放。墳墓是在太巴塱,本來放在鳳林那邊,但是鳳林那邊濕氣太重,後來又把祖墳搬到光復太巴塱,那邊比較乾燥。

因為伐樟製腦產業的興盛,臺灣北部的客家人便自發性的進行第二次的島內移居,且大都由新竹州頭份地區開始移入。除了製樟、伐木,之後的蔗糖產業也吸引了內地與島內移民。臺灣興業株式會社於昭和14年(1939)在林田山設置營業所,開發林田山往王武塔山方向的森林,提供羅東紙廠所需之紙漿原料,另一波的伐木、造材、製材、銷售產業,促成了更多的產業移民移入,「摩里沙卡」聚落也從此時開始形成。

「我家原來住在中壢,住在中壢埔頂那邊、普義里那邊,好像是民國28年、29年,我爸爸把全家帶過來這邊,來的時候先住在光復糖廠那邊。那時候蓋草茅房子,就是菅蓁(閩南語:gua qin)去翻的、去弄的,屋頂用甘蔗葉覆蓋。我爸爸就是在糖廠砍那個甘蔗。做那個甘蔗工作,做得很辛苦。他在那邊差不多做一年啦,這裡有固定工作,就搬過來這邊(林田山)。我爸爸在製材場工作,搬來這裡,就住這個房子。當時就有兩棟,包含前面那一棟,這兩棟都是日本人蓋的房子。」

對於林田山的印象

「林田山它到底特殊的人文、人才,是怎麼出來的?那時候我才想到,有一個穩定工作的家庭,對孩子教育的注重(很重要)。當年有林田山出來的同學,不論是上、下年紀的,他們都是非常優秀的子弟,不管男女都一樣。林田山給我的印象當中,它是東部地區一個小小的人才庫。」

林田山給我的第一個印象就是在這個山谷裡,竟然有這麼大的聚落,這麼豐富的族群在裡頭。其實以我們小時候的想法,外省人是很少在鳳林的,除了在鳳林平原地區有一點外省人以外,林田山是更早的,很早就有少數的外省人進來。當時從南投過來的林業開發人員,或是從南洋地區過來花蓮的林業工作人員,來到了鳳林定居以後,吸引了更多的客家人來。

客家人來林田山的伐木過程,據我私下了解,是從新竹,越嶺先到宜蘭地區、南方澳,再到花蓮來。從那邊有伐木的經驗,部分有經驗的人就會轉到林田山去。但是去到林場的感覺是,它有一個很豐富的人文環境,而且能夠自力營生的一個小聚落,不管食衣住行都是完整的。

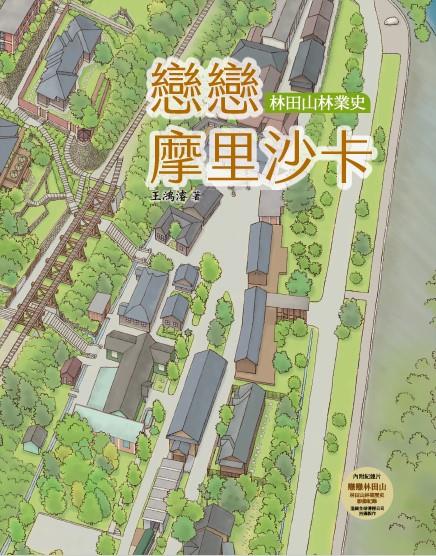

以上文字內容節錄自【戀戀摩里沙卡—林田山林業史】