- 檢索條件:

-

-

2022南投縣延正社區社區微電影-志工茶香

社區微電是以” 志工・茶香” 為名,以社區發展協會運用社會資源,擴大福利服務效益為主題,邀請到知名資深演員瑪利亞擔綱演出,整部影片在竹山鎮延正社區拍攝,歷經 10 個月順利殺青首映。該片透過鏡頭看到延正社區對社區志工訓練、陪伴與付出,直到看見社區的小小茶藝師後,讓主角領悟當志工是給自己一個成長的機會,了解到熱心助人是一件快樂的事,也讓主角領悟到有很多事情是平常都不知道的知識,深具啟發性。

閱讀更多相似度:0點閱數:127 -

忠貞故事 英魂不滅—異域故事館

異域故事館: 異域故事館位於桃園龍岡忠貞新村文化園區內,參訪地址:桃園市平鎮區中山路70號。 創辦人: 「異域故事館」創辦人王根深董事長,出生於緬甸華人世家,年少時受「國破何以家為」的感召志願從軍,當時在雲南泰緬邊境(金三角地區)打游擊戰、接受情報員訓練,後續隨著國民政府來到台灣並落腳於龍岡忠貞新村。後續退伍後就在忠貞市場成立阿美米干等等知名美食店家,主打滇緬家鄉口味。 緣起: 這幾年投入大量資金打造「異域故事館」,並沒有接受政府資助都是自籌,因為他從未忘本,就是要為留在台灣的孤軍後裔見證歷史。保存「異域孤軍」的悲壯歷史,讓這些故事永久流傳下去。 館內主題: 並透過「亂」、「靜」、「迷」、「回」、「容」五大展區,讓來參觀的民眾深刻了解這段被世人遺忘的歷史。

閱讀更多相似度:0點閱數:935 -

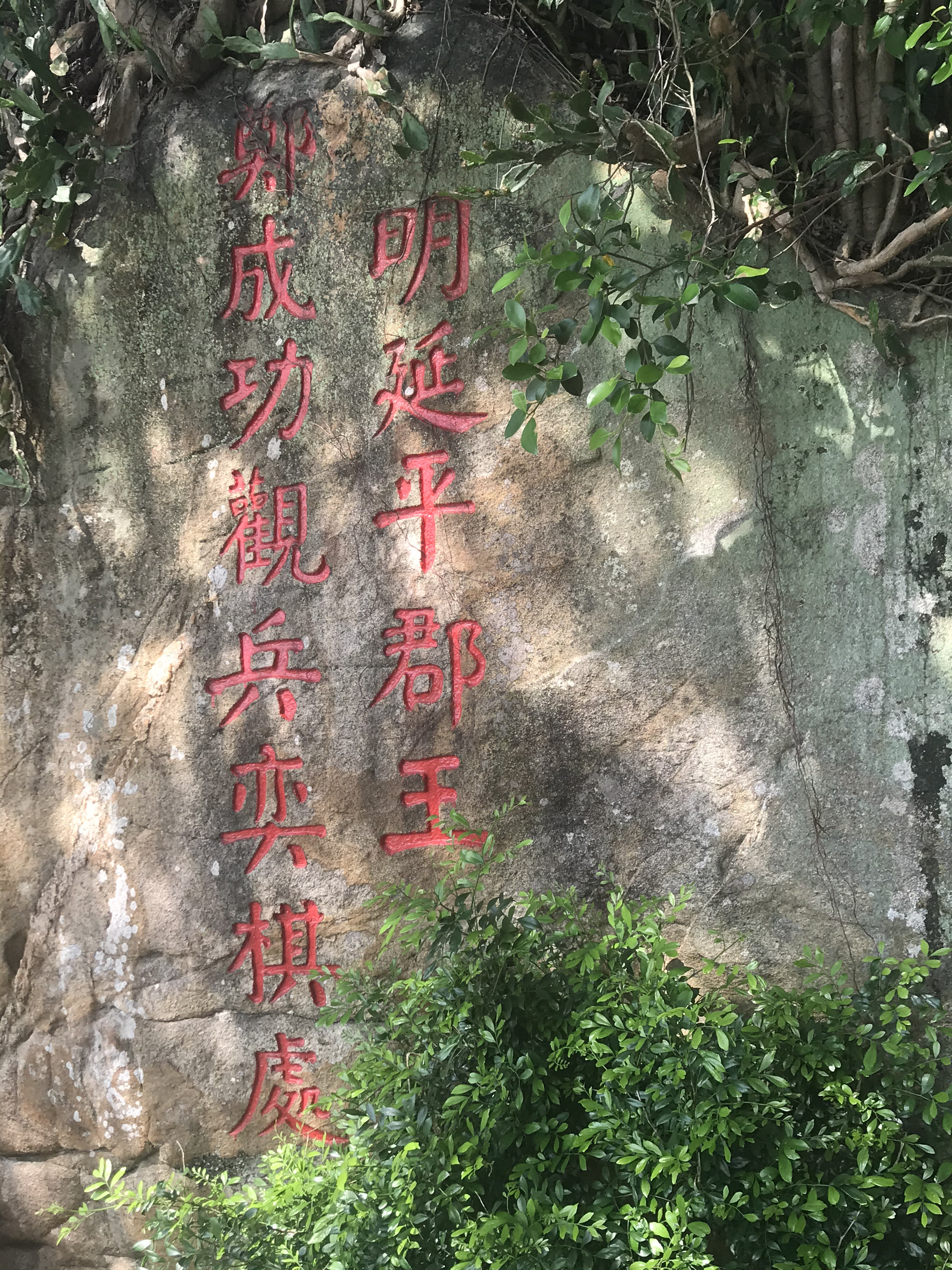

太武山十二奇景之石室求事

2023年5月10日一次因緣聚會下來到了太武山,為尋求奇景而來,當然一開始也不是一路順暢的,一路的上坡搞得一行年輕人疲憊不堪,甚至有人半路就去休息了,剩下的人雖說沒有放棄,也都面露疲色,而當眾人即將不堪負荷之時,上方……

閱讀更多相似度:0點閱數:646 -

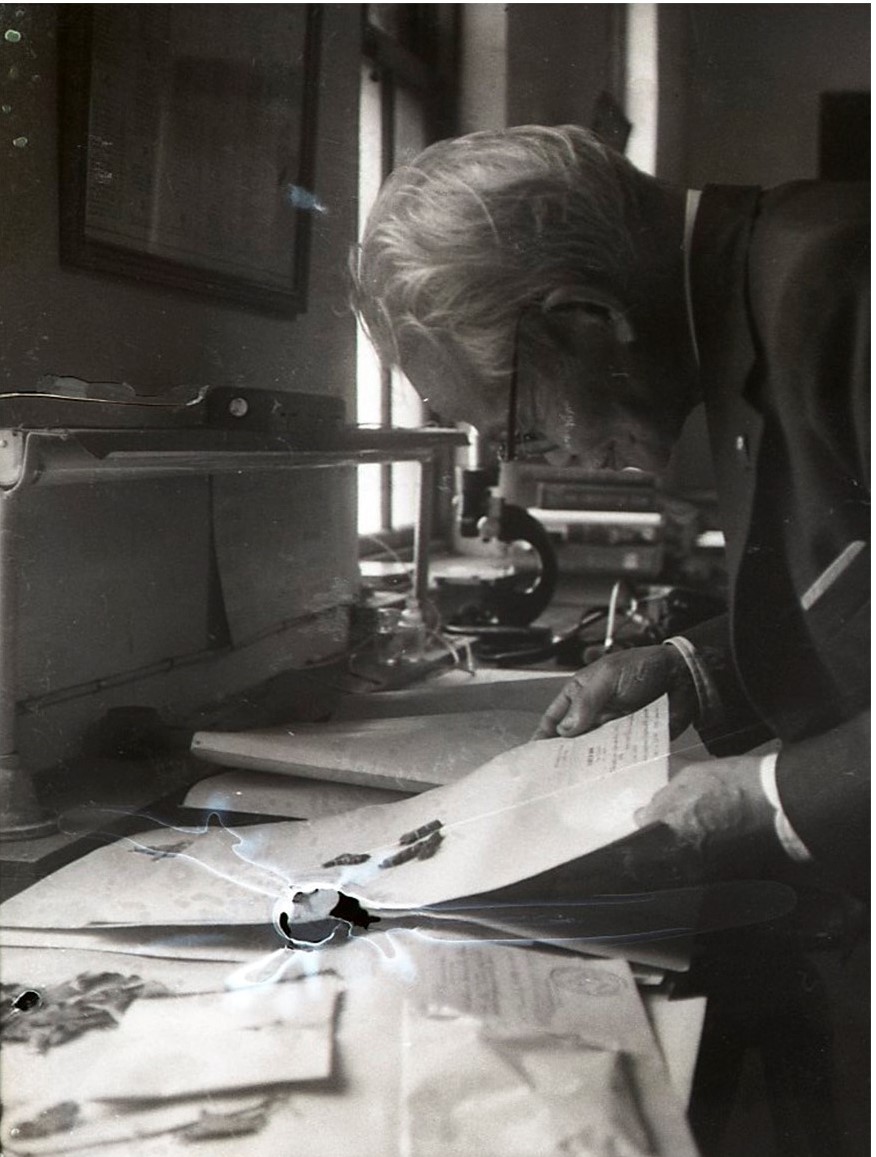

從奴草找尋到標本旅行─松田英二書信的解謎

旅居墨西哥的日籍植物學者松田英二於1977年3月28日寫信給臺灣大學森林學系教師廖日京,信中表達了收到廖日京寄來奴草標本的驚喜並予以感謝。松田英二是誰?奴草是什麼?奴草何以如此受到關注?這封書信的背後是怎樣的故事呢? 本文藉由廖日京與松田英二長達九年的書信往返以呈現從日治時期到戰後這段期間,跨越半個地球的稀有植物「奴草」探尋歷史。此外,為尋找奴草,在書信中亦道出了松田英二所採集的標本最後何以存放在臺北帝國大學植物標本館之曲折故事。

閱讀更多相似度:0點閱數:649 -

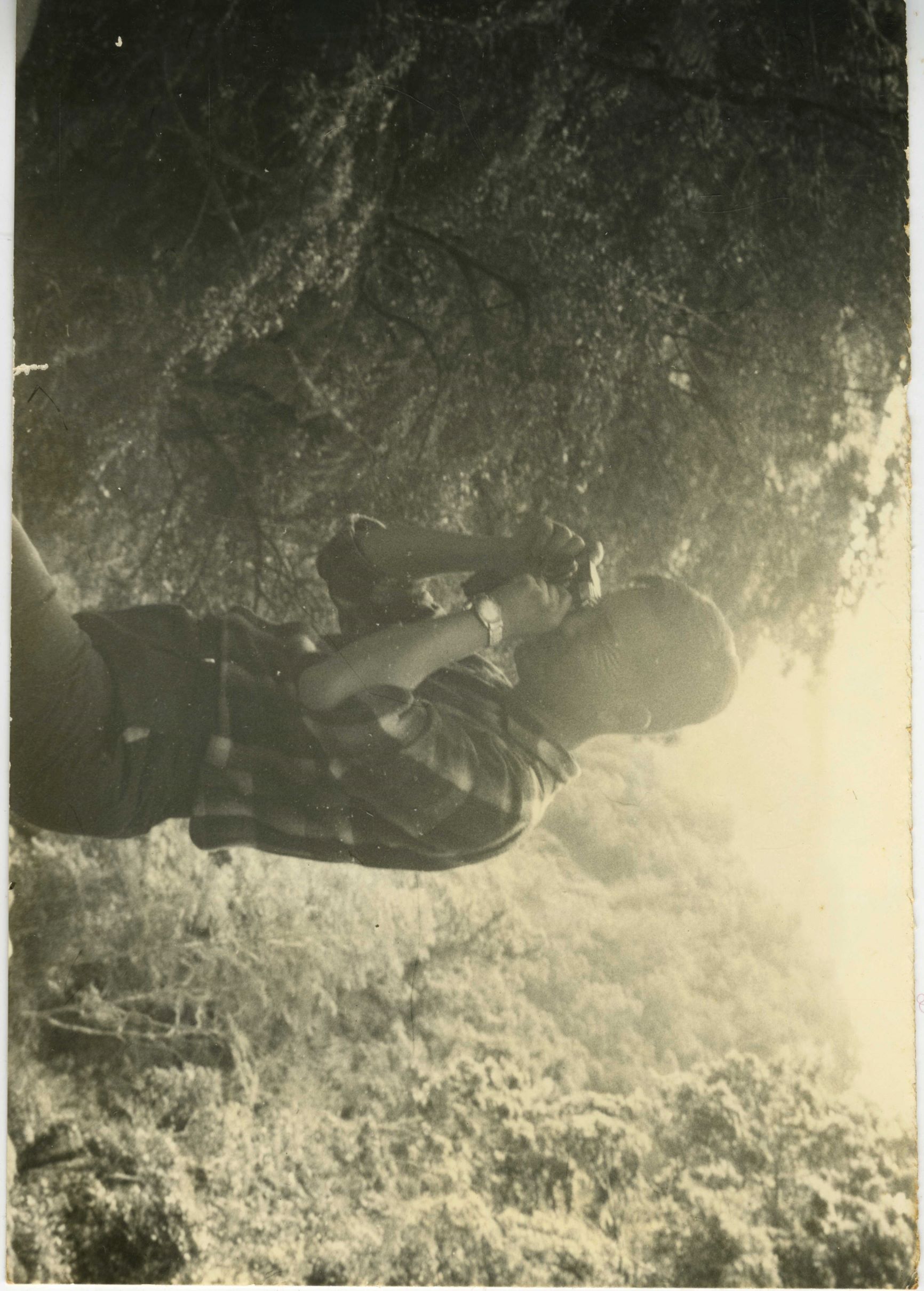

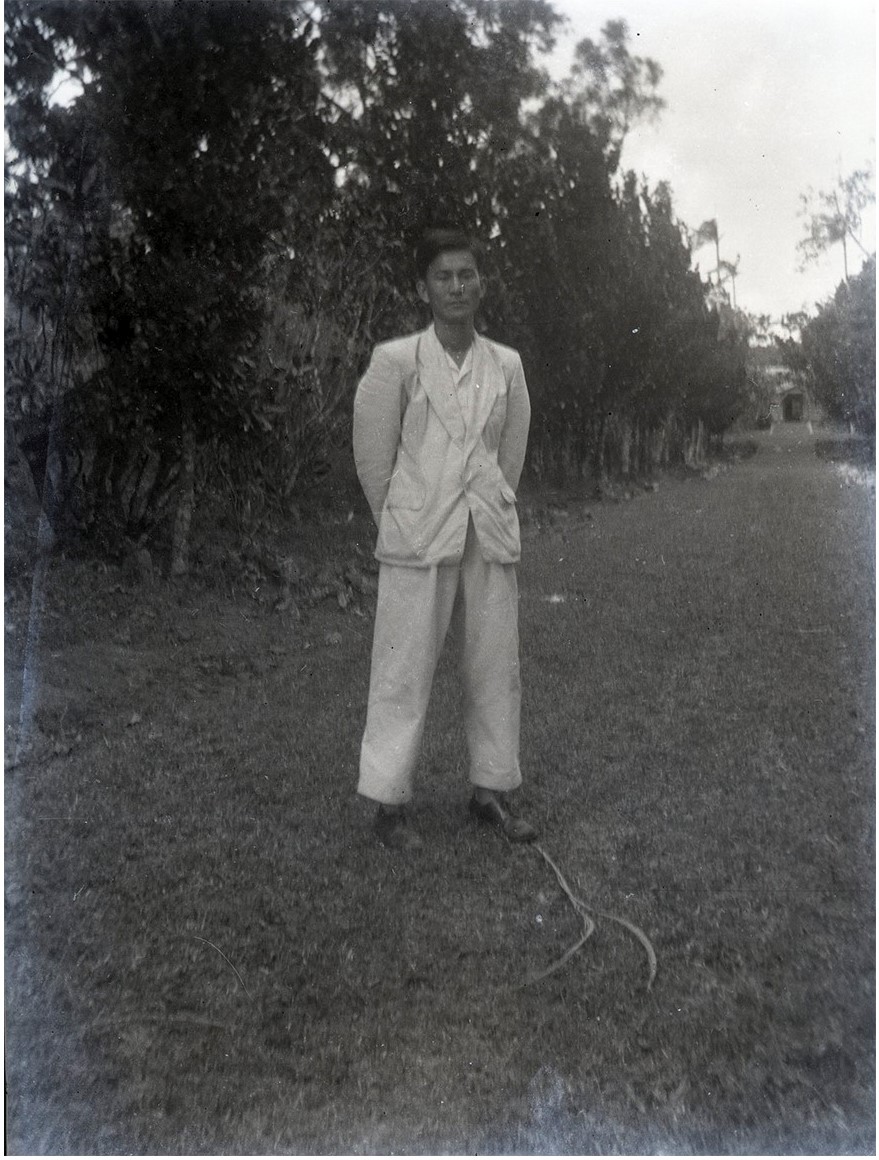

植物分類學者廖日京的學思歷程(上)

廖日京 (1929 – 2013),國立臺灣大學森林學系教授。曾任職於林業試驗所等單位,為臺灣植物分類學界重要學者。長年從事森林植物研究的廖日京,不僅作育英才無數,研究成果亦相當豐碩,對於臺灣森林植物分類學,特別在桑科榕屬、樟科與殼斗科方面,作出了相當大的貢獻。 廖日京過世之後,留下了相當豐富的手稿、研究資料與研究發表。這些超過半世紀學術生涯所累積的各種調查研究,為建構臺灣森林植物研究發展史不可或缺的重要資料。本文從廖日京在嘉義上池醫院的童年成長,以及青少年時期於淡水中學求學時期的經歷,嘗試描繪其性格的養成,並以廖日京的學與思為主軸,藉由廖日京帶同水島正美夫婦在1968年的調查採集來一窺廖日京的學術研究歷程。

閱讀更多相似度:0點閱數:559 -

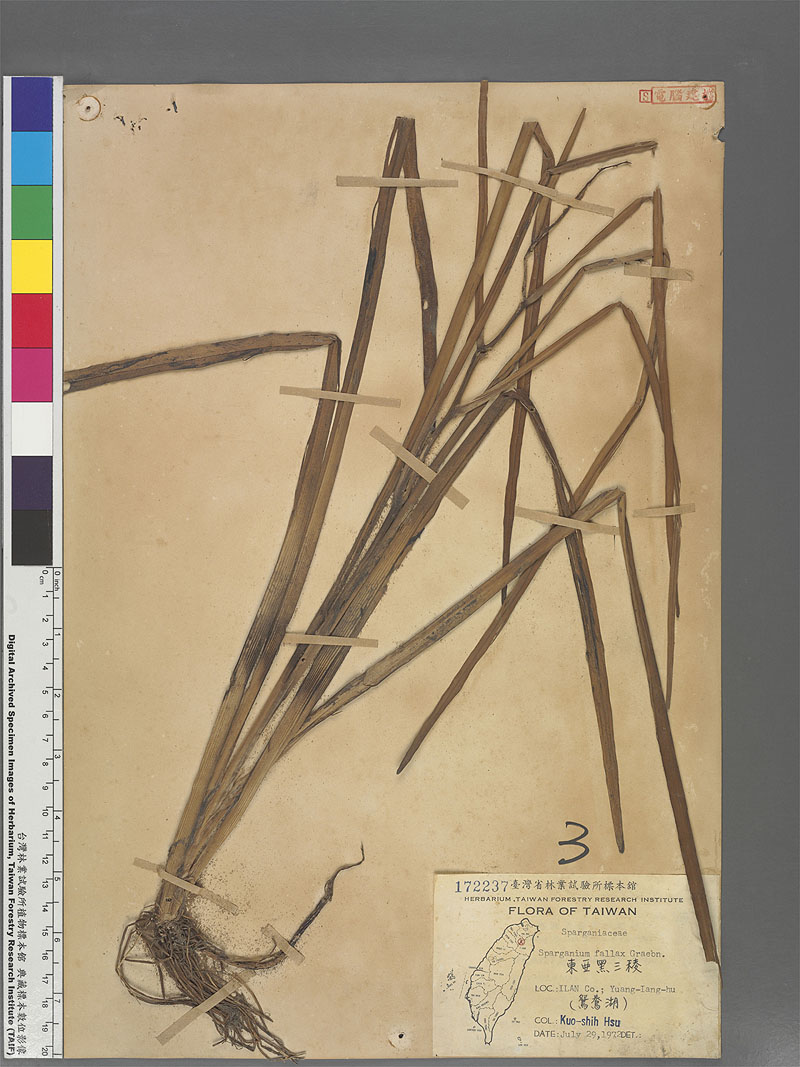

從植物生態調查到保護區設置─林業試驗所的調查研究工作

生物多樣性保育在現代社會中是十分鐘重要的議題,而在台灣現今有野生動物保育法、國家公園法、文化資產保存法等等。在1970年代是台灣保育工作展開的時刻,此篇故事透過當時林業試驗所所承接的保護區調查的計畫為主軸,呈現台灣保育研究歷程的一部份。

閱讀更多相似度:0點閱數:202 -

林業試驗所恆春分所工作時期的廖日京

廖日京 (1929 – 2013),國立臺灣大學森林學系(以下簡稱臺大森林系)教授,為知名的植物分類學者,特別對樟科、殼斗科、桑科等進行系統性的觀察、研究與整理。廖日京職涯開始於林業試驗所恆春分所恆春熱帶植物園。此故事介紹一個植物學者如何提供他的專業在營運一座植物園,同時植物園的資源如何影響一位植物學者。

閱讀更多相似度:0點閱數:247 -

植物分類學者廖日京的學思歷程(下)

廖日京 (1929 – 2013),國立臺灣大學森林學系教授。曾任職於林業試驗所等單位,為臺灣植物分類學界重要學者。長年從事森林植物研究的廖日京,不僅作育英才無數,研究成果亦相當豐碩,對於臺灣森林植物分類學,特別在桑科榕屬、樟科與殼斗科方面,作出了相當大的貢獻。 廖日京過世之後,留下了相當豐富的手稿、研究資料與研究發表。這些超過半世紀學術生涯所累積的各種調查研究,為建構臺灣森林植物研究發展史不可或缺的重要資料。本文從廖日京在嘉義上池醫院的童年成長,以及青少年時期於淡水中學求學時期的經歷,嘗試描繪其性格的養成,並以廖日京的學與思為主軸,藉由廖日京帶同水島正美夫婦在1968年的調查採集來一窺廖日京的學術研究歷程。

閱讀更多相似度:0點閱數:347