- 檢索條件:

-

-

瑞芳一坑礦寮居民-羅吳月

與瑞芳人結為連理,因而建立起和瑞芳深刻關係的瑞芳媳婦,羅吳月。民國25年,出生於台北第一劇場旁的木寮,雖然已遭拆除,羅吳月仍能清楚具體地描述出生地。自幼,父親去世,母親則拋下他,改嫁他人,幸而,當時20多歲的大姊,在自己有四個孩子的家庭重擔下,仍願扛下這份責任,也使得羅吳月至今都十分感念這份養育之恩。但也因為大姊的家庭人數眾多,羅吳月在童年到20多歲的時期,做過許多工廠作業員,包含鞋廠以及布工廠,只為多賺娶一些收入回饋大姊,他笑著說,甚至曾經到市場撿菜果腹。 20歲左右的年紀,透過親戚介紹,羅吳月嫁入瑞芳,並在此深耕,曾做過擔煤炭以及在坑口鏟砂石的礦業工作,後期則是以縫紉的手藝聞名於瑞芳,擁有許多各路找來的客人。

閱讀更多相似度:0點閱數:169 -

轉運。瑞芳2.0-一坑篇

瑞芳一坑,為龍川煤礦的前身,位在瑞芳火車站附近。是日治時期以基隆炭礦株式會社經營有成的久年坑為中心,民國16年所開的分坑,二次世界大戰後,工礦公司接管,但未能妥善管理,民國44年開放民營,龍川煤礦於民國58年承購,改名為龍川煤礦,因受隔壁坑波及,多次發生坑內淹水的事故,民國67年轉由新一坑煤礦承繼,經營短短3年便收坑,受訪者林添生也參與過新一坑的投資,於採訪中,曾以自嘲的方式提及,"新一坑煤礦你阿公(林萬遠)也有股東啊,我也有股東!我們末代皇帝也曾經做過!"。

閱讀更多相似度:0點閱數:358 -

瑞芳一坑礦寮居民-林添生

林添生,民國25年,出生於瑞芳。家中祖籍為桃園,在瑞芳礦業最為興盛,人口匯集自四面八方的時期,遷移至瑞芳深耕。父親從事礦坑包工,即負責管理、調配工人,並紀錄工人工作時數,替其向公司領取薪水,發放給工人,類似現代領班之角色,台語稱為"小頭";母親則主內,為貼補家用,時常推著一輛推車,在工寮附近賣以前的小零食。 民國49年,當兵回來後,一開始在工礦公司的測量室裡做職員,後因好相處的性格,被當時的課長舉薦,轉職為協助辦理礦工勞工保險的副手,11個月後,仍不習慣過於文書的職務性質,再度轉職,而因緣際會下,在約26、27歲的年紀,與父親一樣,冠上了"小頭"的名稱。 作為礦工的包工,林添生以最近的距離理解礦工的生活,同時也身在其中,共同經歷了許多艱困的時刻。對於我們來說,當時的貧窮與危險是難以想像的,但是對於在那個年代裡,礦坑的每個人,這些都只是日常的一部份。礦坑人的生活伴隨著貧窮與艱辛,然而大家共同面對艱困所構築出的情感,才是最為珍貴,而無可替代!

閱讀更多相似度:0點閱數:304 -

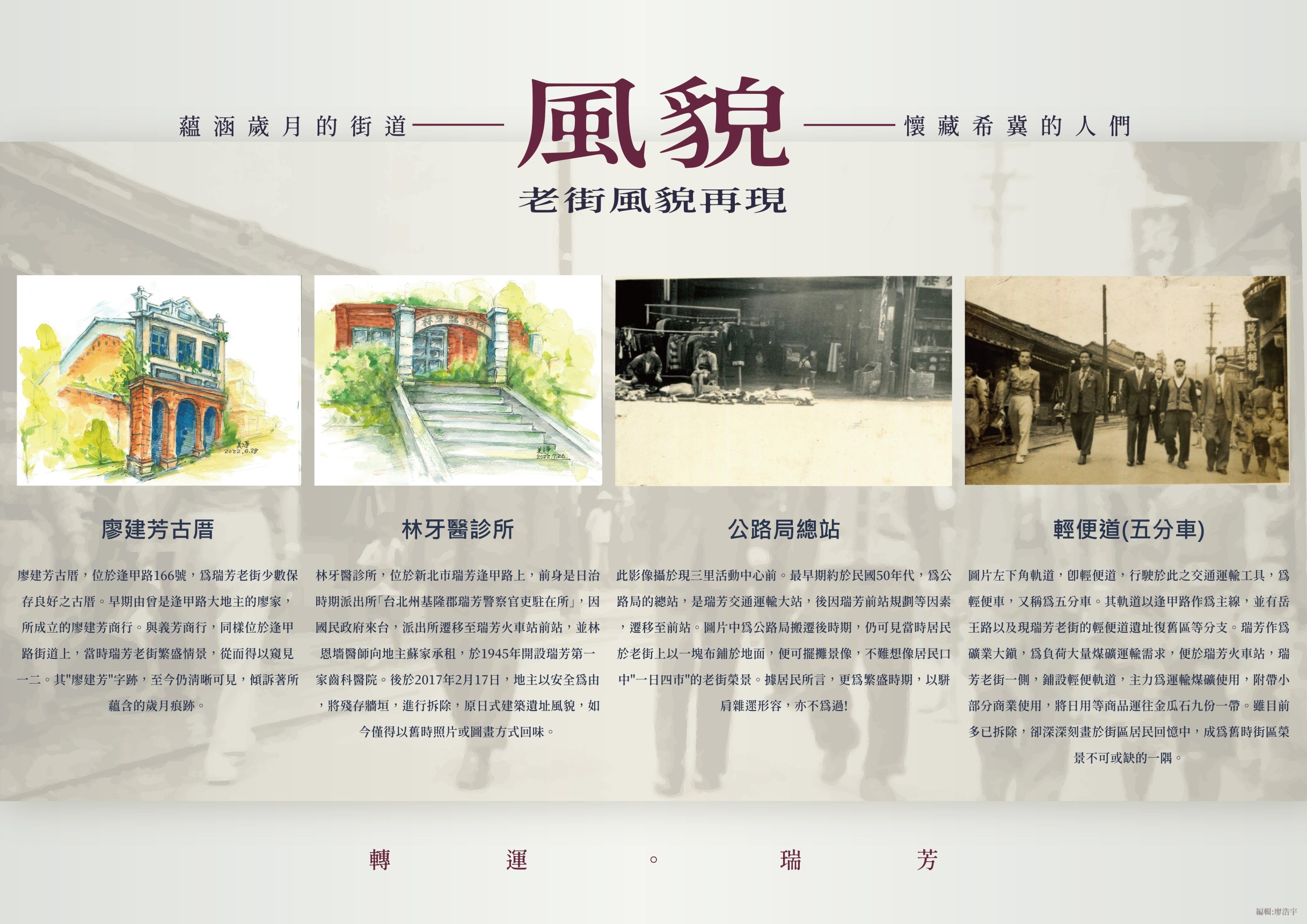

轉運。瑞芳2.0-老街篇

瑞芳老街,位在新北市瑞芳區,從瑞芳街延伸至逢甲路。若搭乘鐵路,瑞芳火車站往東邊後站,尚未踏出車站,充滿歷史的街區便會先一步映入眼簾。瑞芳,舊稱為"柑仔瀨",是往來宜蘭與台北、九份的重要交通樞紐,早期曾有一家名為瑞芳的柑仔店在基隆河渡口,位置佳,門庭若市,往來行人對話,總會提到"來去瑞芳!",逐漸演變成為人們對於這個地區的代稱。

閱讀更多相似度:0點閱數:975 -

轉運。瑞芳2.0-計畫總結篇

瑞芳,承載著許多的故事,無論在街區或是一坑礦寮,走在巷弄裡,轉角可見歷史的痕跡。礦脈豐富是得天獨厚的地理條件,而交通建設的匯集更是後天被賦予的強力優勢,造就清末、日治時期,一直到民國70年代的繁榮興盛。然而隨著礦業的結束,商販搬遷到前站,九份金瓜石觀光興起,瑞芳淪為觀光客短暫停留,不願駐足的交通中繼站,青年對於瑞芳曾經編織的盛況漠不關心,紛紛出走前往大城市,留下滿懷希冀,仍望瑞芳能再現榮光的耆老們,卻心有餘而力不足,未能將瑞芳孕育出的文化資產進行收集整理,妥善運用。 因此,承接第一期計畫,第二期計畫的展開,團隊規劃了更廣泛目標地區,在歷史上,礦業掌控著老街的命脈,因而從原先鎖定的街區延伸到瑞芳一坑礦寮。另,增加計畫預計產出的文化作品類型,透過耆老訪談的內容,不僅文字紀錄,並將訪談中所提及的故事、人物、場所等等,不復存在的人事物,以手繪或電繪的圖像方式重現。為了更好地保存訪談的紀錄,濃縮受訪者閱歷豐富的人生,每位各有自己的紀錄短片,最終整理十位受訪耆老的分享,剪輯出一支長達一小時的紀錄片。不同手法、面向來呈現瑞芳的歷史,讓在地年輕人閱聽家鄉的故事、理解家鄉,從而願意返鄉深耕,也讓每一位來到瑞芳的遊客,不只是填飽肚子就離開,而是能深刻了解瑞芳土地上所蘊藏的文化與記憶,滿載而歸。

閱讀更多相似度:0點閱數:157 -

卡拿崙部落的傳統領域與命名緣由

卡拿崙部落曾於民國2019年參與原民會「傳統領域劃設計劃」,開始調查傳統地名。唯當時計畫時程短暫、執行倉促,只能專注於地名調查,未能深入探究部落遷移史與土地使用變遷等歷史脈絡。 2022年,攪七個了文化工作室藉著「文化部推動社區營造及村落文化補助作業要點」補助案,讓團隊可以更專注於思考如何呈現傳統地名的調查成果。於是,團隊製作了卡拿崙部落傳統領域的立體地圖,更將部落地名之命名原則分類歸納,運用手繪圖文釋義說明。 卡拿崙部落的立體地圖,有著按實際比例縮小的山勢起伏,上面詳細標註所有傳統地名及遷移地點,不論祖先的遷移足跡,或是族人生活區域,均一目了然。立體地圖於2022/8/20部落分享會上展示,並由卡拿崙部落主席蔡忠祥向族人解說。 為推廣排灣文化、保存傳統領域之文化脈絡,本工作室將傳統地名附註排灣語發音、命名緣由與相關口述,再依據各自特色形象,手繪圖文,方便閱聽人進入卡拿崙的文化情境。 立體地圖與地名圖文解說,於2022年10月至2023年4月展示於金崙【發生什麼事】故事館。

閱讀更多相似度:0點閱數:201 -

美崙山坡・我的護松時空之旅

松園別館的百年老松,不僅打造了美崙山麓最著名的綠色生態,亦展現了過去幾十年,公民社會對環境的堅持,才能保存今日松園滿園綠意的生態環境。 在老松樹的襯托下,才能夠輝映出更真切的歷史與過往,因此,如何時時喚起社區民眾對珍貴老樹的保育認知,以及促進自然環境的思考與理解,都是松園別館的使命。 這些美好的環境生態與人文事物在松園長年保留卻和社區與遊客不密切、難以推行生態教育、也沒有機會完成社區環境的關懷。 故我們以三點為此次推行目標去做一些改變: 1.以歷史及生態環境為社區營造主軸擴大社區生態的認識與觸及人群 2.以社區環境教育,凝聚老松與在地的連結及共識 3.以影像紀錄保存實踐社區環境關懷與延續人文價值意識

閱讀更多相似度:0點閱數:73 -

「我所寫的,就是我們卡拿崙部落」

攪七個了文化工作室依據2019年卡拿崙部落「傳統領域劃設計劃」的調查結果,對照已故傳統領袖Tusi(督喜)蔡金蘭所遺留的日文手稿,排版製作成海報,並於2022年8月20日舉辦部落分享會,將此成果與卡拿崙族人一同分享。 領袖Tusi撰寫手稿的年代,原民會尚未成立,原民會公告的排灣族語書寫系統亦尚未問世。因為曾接受過日本統治,會一些基礎的日文,領袖Tusi便以日文片假名,拼寫記憶中的排灣語地名,為部落留下過去老人家口述的遷移地點。團隊為翻譯領袖Tusi的手稿,特別拜訪一位1931年出生、受過日本教育的耆老,請他協助將手稿上的片假名,唸出排灣族語的發音,再請部落的族語老師協助校正拼音。 可惜的是,由於年代久遠,目前尚有兩處遷移點無法確定位置。 但可以確定的是,根據祖先的記憶,卡拿崙部落來自臺東的三和村,這和大部分「起源大武山」的排灣傳說非常不同,而這也正是卡拿崙部落的獨特之處。 領袖Tusi的手稿由卡拿崙部落傳統領袖家族提供,版權為卡拿崙部落傳統領袖家族所有。

閱讀更多相似度:0點閱數:54 -

「臺東布列松-攝影大師徐明正」紀錄片拍攝計畫

徐明正老師是台東知名的攝影大師,由於聲名卓著,國內大小攝影比賽都經常邀請他擔任攝影評審,攝影教學時間長達三十年以上,台東很多攝影人都是他的學生,所以很多人都尊稱他為徐老師。徐明正出生於臺東,父親原本在省立臺東醫院擔任X光放射師,由於興趣因此在大同戲院前開設照相材料行(1959年),後來(1966年)遷至中山路現址經營已達60餘年,當年台灣經濟起飛,照相行業也跟著風光一時。徐明正老師家學淵源非常深厚,小時候就開始就幫忙沖洗照片,退伍後原本在西部上班,因為第二代兄弟對照相器材沒興趣,受父親的要求接手家裡的事業,徐明正老師很驕傲地說,從創業以來,從不拖欠貨款,因此在同業間信用極佳。由於得到上游相機代理商完全的信任,所以代理商都很樂意與其來往,因此很方便得到第一手的資訊。徐明正身為攝影老師,不強調在攝影技巧上的鑽牛角尖,反而強調以構圖與意境為根本,用多年經驗搭配照片解說引導學生領悟攝影藝術。 其拍攝範圍除了本地外足跡亦遍及世界許多個國家,作品呈現純真、自然坦率的個人風格,不論是人文風情或自然景觀攝影作品,都鮮明體現他攝影技巧的精湛、鏡頭聚焦人事物的知性觀點,以及飽含濃厚的人文關懷之情,讓人能從作品感受他將人生經驗、個人情感及藝術相結合的堅持。 「臺東布列松-攝影大師徐明正」紀錄片拍攝計畫於111年10月30日完成,由於紀錄片主角徐明正先生的謙虛,謙辭臺東布列松的稱號,因此將紀錄片名稱更改為「鄉土攝影家徐明正」,更能夠證明徐明正先生的攝影理念,要當大師要先修德。徐明正先生以身作則,謙沖大度,不求名利的高風亮節,早已成為眾人心目中的大師。 徐明正先生被公認為本地首屈一指的攝影耆碩,不只攝影技術爐火純青臻至化境,也能跟上數位攝影時代,操作高難度的電腦修圖。徐明正先生並未以此自滿,仍然持續追求突破,前幾年還參加國際知名畫家梁奕焚的繪畫課程,頓悟而啟發新觀念,創作出以光繪影的新形態攝影藝術,開辦攝影創作展覽大受好評。目前身體依然健康硬朗,除了經營家業,並持續攝影創作。 紀錄片的素材,要感謝徐明正先生提供多年來累積非常大量的照片,讓紀錄片的內容非常豐富,照片的構圖與美感,令人讚不絕口,尤其是意境高深,充滿了獨特的個人風格。 最後,要感謝館方的支持與幫助,促成此次的「臺東布列松-攝影大師徐明正」紀錄片公開播映會,以及相關的宣傳,讓此次播映會嘉賓觀眾高朋滿座,徐明正先生也到場發表感言。

閱讀更多相似度:0點閱數:164 -

糧莘庇護農場以訓練替代照顧,讓紅藜創造出工作機會給身心障礙者

於107年成立—糧莘庇護農場為雲林縣第一個發展食農教育跟環境教育的庇護農場,以「訓練替代照顧」為理念,園區採用有機的耕作的方式種植紅藜,也用紅藜開發出很多的相關產品,讓紅藜創造出更多的工作機會給身心障礙者。

閱讀更多相似度:0點閱數:29